Лекции по философии (часть первая)

Оглавление

Предисловие

Вы держите в руках конспект лекций, прочитанных талантливым лектором, кандидатом философских наук, доцентом Вячеславом Ивановичем Коцюбой, в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах на Факультете радиотехники и кибернетики Москов ского физико-технического института. Дисциплина философии не столь популярна на Физтехе, как физика, математика и информатика, что, конечно, в первую оче редь обусловлено профилем вуза, в какой-то степени занятостью и загруженностью студентов на старших курсах, а где-то, к сожалению, и банальной ленью студентов и нежеланием их совершенствоваться во всех областях знаний.

Тем не менее, наука это важная и интересная. Да, она, как правило, не даёт прямых ответов на поставленные в её основание вопросы, что разочаровывает многих физтехов, привыкших к строгости математики и результативности физики; но благо даря её изучению можно выработать свою позицию, свои суждения, познакомиться с многотысячелетним опытом рассуждений, согласиться с ними или отвергнуть, а главное — избежать уже пройденных ошибок.

Первоначально составитель писал этот конспект исключительно для более глу бокого понимания материала, но постепенно он стал соответствовать критериям, которые составитель предъявляет к работам, которые не стыдно продемонстрировать и друзьям. При этом следует помнить, что целью этого конспекта никогда не была помощь студентам, «поплывшим» на зачёте, многое из того, что нужно для успешного понимания предмета приходит только на лекциях при внимательном и вдумчивом прослушивании. Поэтому, если вы решили переписать этот конспект себе в тетрадь в надежде, что он вам обеспечит хорошую оценку, вы ошибаетесь — для получения хорошей оценки необходимо понемногу трудиться весь семестр. Надеюсь, что этот конспект послужит для вас в первую очередь хорошим средством для проверки собственного, именно с этой целью он и публикуется.

Замечания. Структура конспекта сделана согласно разбиению материала по темам, что в большинстве случаев не совпадает с разбиением на лекции. Поэтому после каждой лекции на полях вынесена дата, когда эта лекция читалась.

Как правило, лектор приводил подробные биографические сведения философов: годы жизни, образование, занимательные факты. Их полное воспроизведение состави тель считает избыточным, так как эти сведения не спрашиваются на экзамене; более того, они общедоступны и в других источниках.

В конце конспекта приведён алфавитный указатель терминов.

Отказ от ответственности. Составитель признаёт, что конспект не является источ ником истинных знаний по философии и тем самым снимает с себя ответственность за появление неточной и ложной информации, а также за последствия её использова ния.

Это заявление делается по нескольким причинам. Во-первых, конспект составлен человеком, который никакого специального образования в области гуманитарных наук не получал, рецензирование конспекта человеком, получившим такое образо вание, так же не проводилось. Во-вторых, составитель не был связан договорными обязательствами, определяющими качество предоставляемой информации, эта работа выполнялась сугубо добровольно.

Составитель будет только благодарен, если вы сообщите ему о замеченных ошибках. Наиболее надёжно это сделать, отправив письмо на адрес kryukov@frtk.ru.

Благодарности. Составитель благодарит всех студентов ФРТК МФТИ 2009 года набора за помощь и поддержку в составлении этих конспектов. Особую благодарность составитель выражает:

Максиму Кузнецову за помощь в структуризации материала и заполнении пробелов в повествовании, а также за параграф «Этика Платона»;

Аршавиру Тер-Габриеляну за параграф «Патристика»;

Нгуену Тхань Ламу за поиск опечаток, неточностей и ошибок.

Павел Крюков 21 января 2014 г.

Введение

Философия с греческого — «любовь к мудрости». Эта наука включала в себя космологию, этические нормы и рассматривалась как фундамент человеческих знаний. Впоследствии она сужала свою область, к XIX веку сложилась ситуация, в которой философия попала в предметный кризис.

Что отличает научные знания?

проверяемость;

непротиворечивость;

терминология. 2 уровня науки:

эмпирический (описание + обобщение);

теоретический (объяснение); 2 рода наук:

естественные;

гуманитарные (о человеке); Чем же занимается философия?

изучением методологии, которую используют другие науки;

познанием причин, и, как следствие, первопричин (с практическим интере сом);

созданием определённого «мудрого» взгляда на жизнь;

обсуждением аксиоматики других наук;

Нужно ли заниматься этим? Да, так как утилитарный взгляд на результаты человеку оказался некомфортным.

Согласно автору, философия занимается изучением мировоззрения, взглядом человека на мир и на его место в мире, даёт представление о целях человека в жизни. Мировоззрение часто бывает неосознанным — человек, следуя ему, не может объяснить его полностью. Тем не менее, у любого человека существует мировоззрение как некая система критериев и оценок, задающая цель его жизни.

Разделы философского знания

Онтология изучает сущее, реальность и её первооснову.

Гносеология изучает критерии достоверности знаний, критерии лжи и истины, а также формы знаний и их источников.

Этика, или практическая философия создаёт учение о том, что считать добром и злом, и о правильном поведении человека. Мудрость заключается в знании целей, чтобы приходить к ним с наименьшими затратами.

Философская антропология изучает природу человека, и то, каким он должен быть.

Социальная философия изучает общество, каким оно должно быть (в отличие от социологии, изучающей общество как данность).

Эстетика изучает красоту, её критерии и принципы художественного творчества.

Философия истории — учение о характере законов и направлений исторических процессов. записано

08.02.13

Досократики

Греция — родина философии, но почему? Считается, что греков не удовлетворяла собственная мифология и её мировоззрение:

слабые представления в космологии, так как религиозность была больше связана с социальной стороной жизни;

отсутствие нравственного образца в виде богов, греческие мифы изобиловали описаниями недостойного поведения богов.

Главный предмет интереса досократиков — мир природы, основная тема — поиск начала, откуда произошёл мир, что является его началом.

Был выдвинут принцип сохранения реальности: реальность не может возникнуть из ничего (лат. ex nihil nihilo fit ). Следовательно, существует то, что существует вечно и то, из которого всё возникло.

Милетская школа

Милет — город в Малой Азии, в котором жил Фалес. Он учился в Египте, был политиком и торговцем, помимо этого занимался астрономией и математикой, в частности, изобрёл понтонные мосты; разбогател на масле, предсказав урожай оливок, но предпочёл философию обогащению. Основным принципом Фалеса был

«ничего слишком», первоначалом всего он считал воду.

Анаксимандр — ученик Фалеса — написал сочинение о природе в прозе (до этого писали только в стихах) и одним из первых начертил карту Земли, ввёл в употреб ление солнечные часы. Он считал источником «беспредельное начало» — апейрон (греч. ἀπειρον), нестареющее и бесконечное. Все вещи берут на время в долг у этого начала, а оно по некоему закону возвращает обратно в определённый срок. Непра вильные поступки ведут к неправильным последствиям согласно этому принципу воздаяния (греч. δίκη), и наоборот.

Анаксимен, ученик Анаксимандра, утверждал, что беспредельное начало есть беспредельный воздух. Всё есть воздух, либо сжатый, либо разрежённый; воздух, объемлющий весь мир.

Общей идеей милетской школы, таким образом, был некий единый праэлемент, к которому всё восходит. К сожалению, Милет был захвачен персами, и школа пришла в упадок.

Пифагорейцы

Сам Пифагор был родом из Самоса, общество было основано в Кратосе, в Южной Италии. Пифагорейцы поддерживали аристократов в политических конфликтах, поэтому их не любили, и в итоге они распространились по миру.

Основной принцип пифагорейцев: «Всё есть число». Число понимается онтоло гически, т. е. как реальность, существующая независимо от человека, нельзя путать с цифрой — знаком для обозначения числа. Ничто не может существовать без чис ла, но они не являются первоначалами. Числа сочетают два начала: беспредельное (нестабильность) и предел (единство, целостность). Нечётные числа, а в особенности единица, более связаны с пределами, а чётные — с беспредельным, и, поэтому, плохи.

Из онтологии следует этика: человек должен достичь гармонии, изучая числа, понимая этим мир и достигая в итоге правильного состояния. Вводится понятие космоса (греч. κόσμος) — упорядоченного благодаря числам мира; начинается интерес к математике как к чистой науке, а не прикладной. Существенный кризис пифагорей цев вызвало открытие ими иррациональных чисел, т. е. реальности, которую нельзя выразить целым числом.

Пифагорейцы стремились упорядочить жизнь человека:

педагогика и антропология;

подведение итогов дня, распорядок дня;

разработка программ развития человека, шкалы развития;

систематическое образование.

Пифагорейцы примыкают к традиции школы орфиков, утверждавшей, что «зем ная жизнь чёрно-белая, полная тягот и страданий, и душа находится в ней, как в тем нице». Жизнь в этом мире есть промежуточный этап для чего-то большего (реинкарна ции), здесь нужно очищать душу для его достижения через аскетические упражнения и математику. По Пифагору, Аид — царство без цвета, в которая попадает душа, совершившая дерзость против мира.

В этике пифагорейцы выдвигают термин «пафос» (греч. πάθος) — «страсть», т. е. «пассивное страдание», страдание от невладения человека собой. Простейший пример пафоса — гнев. Человек приносит в гневе себе вред. Согласно комментаторам, пифагорейцы старались с этим бороться: в гневе они не предпринимали никаких действий.

Идея выражения добродетели в числах вызывала критику Аристотеля и других. К тому же, увлечение числами привлекло и к увлечению нумерологией, так как счи талось, что числа могут характеризовать нравственные отношения человека.

записано 15.02.13

Ксенофан

Греческий поэт-рапсод с Сицилии, большую часть жизни провёл в странствии. Наиболее известны его критические стихи — Силлы.

Он выступал против поэзии Гомера и Гессиона, будучи недовольным описанием богов — выдумкой человека, мифами и легенадами. При этом он придерживался монотеизма, говоря, что Бог — один, так как лучшее может быть только одно, не по хожее на остальных существо. Основа представления о Боге — рассуждения человека, а не мифы:

не похож на смертных ни внешностью, ни сознанием, так как Он бессмертен;

управляет миром с помощью мысли;

имеет шарообразную (совершенную) форму.

Эти идеи повлияли на Элейскую школу. У Ксенофана проявляются элементы пантеизма — учения о том, что мир и Бог есть одно и то же. Так как мир не дви жется, то и Бог не движется, что соответствует древнегреческим представлениям о неподвижности управляющего центра.

В своей гносеологии Ксенофан считал, что точная истина не познаваема, о ней можно только догадываться. Человек не в состоянии иметь полноценное знание о мире.

Гераклит Эфесский

Происходил из царского рода, но уклонялся от политической деятельности в демократии. Известен как «тёмный», потому что его книги не очень понятны, и «плачущий», потому что плакал, глядя на то, как люди бесцельно живут.

Онтология: «всё течёт, всё меняется». В одну и ту же реку нельзя войти дважды, и каждая вещь не равна самой себе. Мир постоянно меняется, и более того, в мире происходит борьба разных начал, которая приводит к изменению мира. Гераклит сравнивал мир с натянутым луком, который выглядит спокойно, но на самом деле представляет собой хрупкое равновесие многих сил.

При этом он пришёл к выводу, что мир управляется разумным началом —

«логосом» (греч. λόγος), т. е. в мире есть порядок. Божественное начало подобно Солнцу, пронизывающему весь мир и управляющему им. Мир Гераклит считал вечным и циклическим, стихия, обеспечивающая круговорот мира — огонь. Его остывание порождает другие вещи, это приводит к переизбытку огня в мире и его сгоранию, в котором он проведёт суд над миром.

Наилучшей и мудрейшей душа может быть только тогда, когда в ней есть огонь, т. е. когда она светообразна и не отягощена пресыщением и пьянством, увлажняющими душу. Человек должен бороться, в том числе и с собственным телом. Усталость делает приятным отдых, болезнь — здоровье и т. д. Признак совершенства Гераклит видел в доблести, способности к подвигу, радости победы.

В социальной философии Гераклит придерживался аристократизма, критикуя демократию, которая в популизме отвергает лучшее. Был противником остракизма — изгнания из полиса опасных людей. По Гераклиту, существует божественный закон, превосходящий человеческие, на который должны опираться общественные законы. Критиковал религиозные традиции, современные ему.

Элейская школа

Парменид. Ученик пифагорейца, написавший философскую поэму «О природе», в которой наблюдается зарождение логики и логического мышления: «Бытие есть, а небытия нет». В отличие от предшественников, он пытается вывести логические следствия из этого выражения, используя аксиому «ex nihilo nihil fit». Бытие вечно, так как не имеет начала и не могло возникнуть из ничего; оно также беспредельно, так как реальность не может и исчезнуть. Следовательно, бытие едино, так как нет того, что могло бы его разделить — небытия, а значит, бытие вечно, недвижимо, неделимо и существует вне времени. По Пармениду, всё сущее имеет предел, границы, которые в совершенной форме есть шар.

Бытие может быть отличным от его восприятия человеком (например, движение Солнца), т. е. между истиной и мнением могут быть различия. Реальность не та кая, какой она кажется людям, и Парменид считает все предыдущие философские учения «мнениями», пытаясь понять вещи с точки зрения онтологии, например, дви жение. В этом смысле Парменида можно считать основателем рационализма — учения, полагающего, что принять можно только обоснованное разумом.

Зенон Элейский. Ученик Парменида. Он решил доказать правоту учителя, впер вые применив диалектику — искусство убеждать. Так же он ввёл доказательство от противного.

С именем Зенона связаны апории (греч. ἀπορία) — «неудобные пути для корабля»:

«Дихотомия»: если пространство бесконечно делимо, то как пройти бесконеч ное число точек?

«Ахиллес и черепаха».

«Стрела»: движение в квантованном пространстве есть суперпозиция состоя ний покоя, потому что иначе тело в этом месте есть и не есть одновременно.

Элейская школа, таким образом, пытается осмыслить мироздание с точки зрения

логики, но их целью по прежнему являлся поиск начала мира. записано 22.02.13

Анаксагор

Жил в «золотой век» Афин, был дружен с Периклом, поэтому, чтобы очернить Перикла, был обвинён в непочитании богов. Основной обвинения было высказывание о том, что Солнце есть раскалённая глыба.

Анаксагор пытался создать учение, подходящее рационалистическим требо ваниям Парменида. Предметом его исследования были метаморфозы, объяснение, почему из семени возникает растение, при том что реальность не возникает из ничего.

Тезис Анаксагора: «всё сложно». Он полагает, что всё состоит из мельчайших частиц, которые тоже состоят из ещё более мелких частиц. Метаморфозы объясня ются тем, что в вещах есть части других вещей, а видим ты только то, чего там больше. Когда каждая вещь смешивается с другой, пропорции меняются. Число материи при этом не изменяется. Первоначально вещество представляло гомоген ную массу без преобладания какого-либо типа. После эта масса стала разделяться на разнообразные вещи, не увеличиваясь при этом в количестве.

Анаксагор делает исключение для одной силы, которая имеет «простую» приро ду: всепроникающего «ума» (греч. νοˆυς), приводящего к разделению вещей и контро лирующего этот процесс. Нельзя выбрать такое количество вещества, чтобы в нём бы ли частицы одного рода, ум же с частицами не смешивается, он независим, так как име ет другую природу. Уму приписываются как физические качества — силы, создающей упорядоченность мира, так и духовные — разума, управляющего начала. Человек разумен за счёт причастности «ума». Анаксагор одним из первых понял, что порядок не может возникнуть сам собой из беспорядка, это возможно только за счёт разума.

Эмпедокл

Современник Анаксагора из Сизы, аристократ, но был лидером демократической партии города, современниками воспринимался как волшебник и пророк.

Эмпедокл выдвинул принцип «подобное познаётся подобным»: мы воспринимаем свет, так как имеем внутри себя элемент огня. Здесь его учение вступает в противо речие с учением Анаксагора, который утверждал, что познание возможно за счёт контраста. Этот принцип в дальнейшем широко использовался Платоном, который обосновывал познание человеком чисел тем, что эта идея уже заложена в человека.

Демокрит

Родом из богатого семейства Абделы, но много путешествовал, чтобы учиться. Онтология Демокрита весьма проста: «существуют только атомы и пустота». Атом нельзя увидеть, это реальность, постигаемая только умом. Атомы по Демо криту — это «бытие» по Пармениду, только в множестве; атомы вечны, неделимы и неизменяемы. Движение — это не иллюзия. У Демокрита вводится принцип пустоты,

противоположной атому.

Всё, что существует, есть комбинация атомов. Демокрит проводил прямую ана логию между атомами и буквами, вещи отличаются набором атомов, их взаимосвязью и порядком. Он вводит в философию понятие детерминизма — убеждения, что всё определяется некими причинами, а в мире нет ничего беспричинного, так как всё есть следствие движения атомов. Действует и закон сохранения структуры: атомы, отста ющие от структуры, некоторое время сохраняют форму структуры, что объясняет наши чувственные ощущения.

Этика Демокрита не следует из его детерминизма. Её тема — счастье не в по нимании «везение», а в понимании «хорошее расположение духа» (греч. ευθυμία). Счастье, как и несчастье, находится в душе, оно зависит только от душевного рас положения, а не от внешних факторов и сил. Демокрит вводит также несколько терминов, которыми описывает условия счастья:

атараксия (греч. αταραξία) — невозмутимость духа, спокойствие, способность не ударяться в гнев;

апатия (греч. απάθεια) — бесстрастие, не подверженность страстям (не путать с апатией-безразличием).

«счастье — это мера». Демокрит полагает, что нужно обращать внимание в первую очередь на необходимое. Также он вводит понятие совести, отличая это понятие от стыда. Стыдится человек других людей, совесть же — стыд перед сами собой.

Софисты

Софисты были «бродячими преподавателями знаний», возникшими в ответ на потребность общества в образовании, в первую очередь — риторики. Отцом со фистики называют Протагора, своё искусство риторики он называл политическим, т. е. искусством общения с полисом. Это подразумевало обман и сбитие с толку. Как же это этически обосновать?

Согласно Гераклиту, «всё течёт и всё меняется». Для меня эта вещь белая, для него красная — это нормально, так как вещи меняются, взаимодействуя друг с другом. Таким образом, софисты приходят к своему главному принципу: «Человек есть мера всех вещей», т. е. объективной истины не существует, а есть только мнения. Все мнения правильны, есть только слабые и сильные. Задача софиста заключается в том, чтобы сделать своё мнение сильным. Так например, один софист написал трактат о небытие, говоря о том, что оно реально, а бытие нет. Это было возможно потому, что софисты отрицают онтологию, по их мнению, ничто не может помешать

существованию крылатого коня-Пегаса. записано

01.03.13

Как же быть с истиной? Кто же мудр, согласно софистам? Мудр тот, кто умеет

делать неприятное приятным.

Этика софизма: релятивизм — отсутствие объективных критериев добра и зла. Одни софисты считали, что социальное неравенство — вещь установленная, не при родная. Другие говорили, что общество по природе дифференцировано, в нём есть хищники и жертвы. Общей точки зрения на законы тоже не существовало, одни счи тали, что законы существуют по природе, вторые — что законы придуманы слабыми для защиты от сильных.

По Калликлу, счастливый человек — тот, кто берёт от жизни всё, чего он желает. Калликл презирал людей, которые желают чего-то, но не имеют возможности это сделать, ведь по софистам ради своих желаний можно переступить через всё. Больной чесоткой — пример «счастливого по софисту», приведённый Сократом, утверждавшим, что надо различать полезные и вредные желания.

Софистов интересовала не природа, а социальная жизнь. Общество их не устра ивало и они предлагали различные социальные концепции. Киподан предлагал изба виться от аристократии, оставив всего три сословия: земледельцев, рабов и воинов. Антифон считал, что для устранения конфликта между природой и законами, нужно воспитывать человека так, чтобы он был способен и к природной жизни, и к социаль ной, но что есть норматив поведения?

Критиковалась и религия как элемент социальной жизни. Протагор говорил:

«Я не знаю, есть ли боги».

Продик: «Люди обожествили Солнце, море, реки за принесение пользы». Критий, олигарх, дядя Платона: «Богов придумали как всеведущих свидетелей». Эвгемер: «Люди обожествили людей, уважаемых в прошлом».

Все эти теории не объясняют, откуда появились представления о богах. Софизм в итоге потерял очки, так как не смог достичь своей основной цели:

предложить другое общественное устройство.

Классическая античность

Сократ

Сократ проводил дни, часто разговаривая с горожанами. Участвовал в Пеле понесской войне, был очень неприхотлив в быту: «Многие живут, чтобы есть; я ем, чтобы жить». Интереса к политической деятельности не проявлял.

Целью учения Сократа было понять, что есть добро, а что есть зло. В поисках ответа на этот вопрос Сократ спрашивал политиков, поэтов и специалистов.

Точка зрения политиков Сократа в итоге не удовлетворила, так как он заметил, что политики даже не могут нормально воспитать собственных детей, не говоря уже гражданах. По Сократу, политикам нельзя доверять государство.

записано 15.03.13

Далее Сократ общался с поэтами, но и они разочаровали его. Поэты оказались

всего лишь медиумами, создающими красивые произведения, но не вкладывающими свою мудрость в стихи.

Общение со специалистами объяснило Сократу, почему он считался самым мудрым греком. Специалисты прекрасно разбирались в свой области и не разбирались в чужой, но тем не менее считали себя умными вообще, следуя чужим мнениям, хотя и не были компетенты. Сократ же полагал, что нельзя опираться на мнения, а нужно оперировать только знаниями: «Если я этого ещё не знаю, я понимаю, что я это не знаю. Я вижу свою некомпетентность. Я знаю только то, что ничего не знаю». Таким образом, Сократ продолжает традицию рационализма.

Фундаментальным вопросом для Сократа был вопрос о том, что такое благо, а что такое зло, так как от этого зависит жизнь индивидуума и жизнь общества. По Сократу, человеку необходимо руководствоваться своей природой, которая вклю чает в себя и разум. Если человек находится в здоровом состоянии, то её можно доверять в своих действиях, но если человек болен, то это доверие лишь усугубит его положение, как больному с чесоткой. «Познай самого себя» — и тогда ты можешь понять, что есть добро, а что есть зло.

Сократ разделяет тело и душу. О себе нужно заботиться, но как правило под этим понимают только заботу о теле. Тело же есть лишь инструмент души, душа управляет телом, поэтому о ней нужно заботиться, но как? По Сократу, душу делает лучше добродетель (греч. ἀγαθός), в его беседах раскрывается эта тема: как совершать благо и не делать ошибок.

Сократ искал ответ на вопрос «что нужно для хорошего гражданина?», актуаль ный в то время, так как почти всё население участвовало в войнах. Помимо хорошей технической подготовки, для того, чтобы быть хорошим воином, нужно быть му жественным. Что же такое мужество? Этот вопрос демонстрирует метод Сократа — майевтику (греч. μαιευτική) — «поливальное искусство». Вначале ставится наводящий

вопрос, после анализируются мнения и среди них находится истина. записано

22.03.13

Метод майевтики, диалога, позволяет выявить общие черты, чтобы привести

знания в форму понятий, доступную для обучения другого человека.

Сократ пытался понять, откуда у человека разум — особое, не субъективное понятие. Он считал, что разум — это божественное, как рационально устроенный предмет — предмет, хорошо подходящий для своей функции за счёт разумного за мысла. Например, глаз устроен, чтобы видеть, значит он создан божественной силой, как ремесленник создаёт сосуд, удобный для хранения масла.

Сократ был убеждён в бессмертии души, которая после смерти тела получа ет то, что она заслужила. По этой причине Сократ отверг предложение о побеге перед казнью, сославшись на то, что «философия — подготовка к смерти».

Сократические школы

Сократ сильно повлиял на современников и развитие философии в Греции. Появляются сократические школы, общими местами в учении которых являются:

почтительное уважение личности Сократа;

создание сочинений в стиле Сократа (диалогов);

рассмотрение вопросов этики как первоочередных.

Киники. Основал школу киников Антисфен, но самым известным представите лем этой школы стал Диоген. Киники считали, что Сократ правильно отказывался от роскоши: «чем меньше человеку надо, тем ближе он к богам».

Этика киников заключалась в ведении аскетичного образа жизни, противопо ставлении себя обществу и знаниям, часто их высмеивая. Считали себя свободными людьми, в отличие от остальных, связанных потребностями; общественная жизнь ими высмеивалась, появился жанр сатиры. При этом почитали труд и считали, что толь ко трудом можно добиться результата. По мнению Платона, «сквозь дыры плаща Диогена сквозит тщеславие»: главной целью киников было произвести впечатление на остальных.

Киренаики. Эту школу основал Аристиппа, согласно его учению, человек, который может познать только свои ощущения, должен стремиться, чтобы эти ощущения были приятными. Таким образом, этика киренаиков представляет собой гедонизм: хорошие ощущения есть благо, плохие — зло. Знания бесполезны, если они не приносят хорошие ощущения.

Гегесий, «проповедник смерти», пришёл к выводу, что поскольку за хорошими ощущениями неизбежно следуют страдания, проще сразу умереть, совершив самоубий ство. Школа киренаиков не просуществовала долго, так как общество, построенное на их принципах, не жизнеспособно.

Платон

Платон происходил из аристократической семьи, занимался поэзией, но по сле знакомства с Сократом все поэтические произведения сжёг. После казни Сократа много путешествовал, затем основал в Афинах собственную школу — Академию, про существовавшую около тысячи лет. Олигарх Дионисий пригласил Платона учителем для своего сына, но семье не понравилось то, что Платон много внимания уделяет математике, и продали философа в рабство, откуда его выкупили пифагорейцы.

Платон формулирует своё учение об идеях (греч. ἰδέα), «видимом». Этот термин впервые формулируется в диалоге «Евтифрон» в беседе о том, что такое благочестие, в котором Сократ говорит о том, что ему нужная идея как образец благочестивого по ступка. По Платону, идея — образец, позволяющий вещам иметь те или иные качества и вообще существовать. Что делает вещь вещью? Форма, а не содержание, именно форма — начало вещи. Это особая реальность, шар можно разрушить, но форма шара не разрушается. По Платону, форма — идея. Он разделяет мир на два: «сущий мир», мир форм, вечный мир, мир красоты как реальности в чистом мире, воспринимаемый

умом; и «мир становления» (генезиса), воспринимаемый органами чувств. записано

29.03.13

Онтология. Платон делит всё на умопостигаемое (идеи) и чувствопостигаемое, причём чувствопостигаемое исходит из идей. Далее, чувствопостигаемое делится на вещи и на их образы (например, отражение в зеркале). Образы исходят из вещей так же, как вещи из идей. Как следствие, Платон считает арифметику более базовой, чем геометрию. Геометрия оперирует как с образами фигур, так и с абстрактными фигурами, число же есть полностью абстрактная вещь.

Мир идей структурирован, в нём есть иерархия. Самая главная идея — «благо». Благо — это полнота бытия. Вещи, вообще говоря, несовершенны, это компромисс между одними аспектами и другими. Платон говорит, что любые изменения не пози тивны.

Душа проста, а умирает только сложное. Душа проста потому, что она не ме няется за время жизни.

Душа умопостигаема, так как подобное познаётся подобным. Число познаётся душой, так как и слепой, и глухой имеют представление о числе, полученное не чувственными ощущениями.

Душа управляет телом, она его ведущее начало.

Платон ставит вопрос: а почему существуют два мира? Для объяснения это го вопроса он вводит материю, третье начало. Платон часто называет его «хора» (греч. χώρα), объёмом, вместилищем. Золото — это материя, золотая фигурка — вещь, а фигурка — форма, идея.

Материя алогична, она и без идеи, и без вещей. Только когда она соединяется с идеей, возникает мир вещей, который на самом деле иллюзорный. По Платону, душа должна возвратиться в мир идей после смерти тела.

Мир идей существовал всегда. Некий Демиург построил космос, сделал своих помощников, которые в свою очередь сделали людей. Вещи конструируются Деми ургом из различных геометрических объектов: шаров, додекаэдров, пирамид, кубов и т. д., которые образуют цвета, формы и прочее.

Этика. Что такое зло? По Платону зло — это неполноценность бытия. Человек, посвящающий себя чувствам, становится «рабом на галере». записано

У одних людей правит то начало, которое разумно, у других — начало ярост ное, ищущее превосходства, соперничества. Ещё одни — утопают в вожделениях, всё подавляется им. Платон называет их соответственно «философами», «честолюбцами» и «сребролюбцами».

«Если ты с каждым встретишься, каждый будет хвалить свою жизнь, и это нормально. Но нужно оценить, кто из них прав, и за кем стоит идти». Для того, чтобы оценивать, суждения должны опираться на разум. «Суждение верно, ко гда опирается на опыт, разум и доказательство», т. е. Платон говорит, что у любящего мудрость развито именно оценивающее начало. «Мудрость дана человеку, чтобы оце нить удовольствия и чтобы понять, какие полезны, а какие вредны», а честолюбцы и сребролюбцы такой оценки не делают.

05.04.13

«Вожделения» по Платону как тип удовольствий связаны с телесными состояниями, их можно считать вредными тогда, когда они причиняют нам страдания или ес ли они мешают иметь нам более высокие удовольствия. Душа тоже требует пищу, и удовольствия души лучше, чем удовольствия тела, так как не приводят к страдани ям, в отличие от последних. Платон строит следующую диаграмму состояний:

удовольствия;

покой;

страдания.

Живущий телесными удовольствиями колеблется между страданиями и поко ем. Такие люди получают больше страданий, чем удовольствий. Платон говорит, что так можно блуждать всю жизнь, если не стремиться обрести истину разумной частью души: «Подобно скоту, они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле и столам . . . Неужели таких людей мы назовём счастливцами? . . . То, чем живут такие люди — лишь призраки удовольствия».

«Государство» Платона. В трактате «Государство» Платон рассказывает свою общественно-политическую философию. Согласно ей, общество должно быть поде лено на три сословия: мудрецы, стражи и все остальные. Первые два не должны иметь частной собственности и семьи, общество должно проводить их многолетнее воспитание.

Самой важной наукой для образования стражей Платон считал математику, на которой базируется диалектика — наука о различении видов и предметов, их упоря дочивании. Задача правителя — понимать, что является благом для жизни людей, ведь люди видят только тени на стене пещеры, находят закономерности и считают, что они все знают. Цель философа — познать истину, не лгать, не следовать своим чувственным желаниям.

Государство, в которым каждое следующее поколение живёт в другом строе, Платон считал неправильным. Примеры строев государств по Платону:

Тимократия — управляют люди, ценящие доблесть и честь.

Олигархия — управляют люди, которые ценят богатство. Проблема этого строя в «золотой молодёжи», из которой происходят демагоги, совершающие пере ворот и устанавливающие демократию.

Демократия — государство, в котором ценится свобода, избыток которой впо следствии разрушает этот строй.

вывески на нём заменены на почти противоположные. записано 12.04.13

Платон начинает критиковать искусство, придерживаясь взглядов на него

как на подражательную область деятельности. Он ставит вопрос: чему подража ет искусство? Что знал Гомер о битвах? Он ничего не знал, но почему его мнение превозносится над остальными? Мастер делает настоящий корабль, а художник изображает лишь видимую его часть, военачальник ведёт битву, а Гомер её толь ко описывает, отбрасывая детали. Так же и мудреца, по Платону, может описать лишь только мудрец, поэтому искусство, изображающее лишь яростную и вожде леющую часть души, питает не то, что нужно развивать в зрителе, поэтическое воображение создаёт искаженную реальность, а музыка излишне расслабляет.

Аристотель

Аристотель Страгирит, сын Никомаха, придворного Филиппа Македонского. Ученик Платона, который говорил, что «для некоторых учеников нужны шпоры, а для Аристотеля нужна узда».

Аристотель написал труды по логике, и после был нанят в наставники Алексан дру. После того, как Александр отправился в поход, Аристотель основал в Афинах школу, названную Лицеем.

Науку о первопричинах Аристотель назвал «первой философией», в его трудах она описывалась после физики, поэтому она получила второе название метафизики. Аристотель разделил науки на три категории:

теоретические, наблюдательные (греч. θεορία) изучают сущее, то, что есть безотносительно нашей воли, знание ради знания;

практические, которые дают знание о том, что выбирать;

творческие (греч. τέχνη), о том, как делать хорошо.

Теоретические науки Аристотель считал более ценными, но наиболее инте ресными он считал творческие. Аристотель значительно развил силлогистику — то, что сегодня называется логикой, наука об умозаключениях.

Силлогистика. Умозаключения получаются из суждений — высказываний, в кото рых связываются несколько представлений. Аристотель делит высказывание на субъ ект и предикат, «олень» — это субъект, а «есть животное» предикат. Новшество, введённое Аристотелем, есть категории — классификации предикатов:

Сущности, первые и вторые. По Аристотелю, общее не может быть сущим, сущее всегда единично. Первая сущность: конкретное дерево, вторая сущность: дерево как вид. Первая сущность отвечает на вопрос «это существует», вторая на вопрос «а что это такое?» Человек, к примеру, это вторая сущность. Первая сущность не существует без второй, они отделимы только в мыслях.

Качество (какой?).

Количество, величина, размер (сколько?). Для Аристотеля числа вторичны по отношению к вещам, это всего лишь абстракции.

Отношение порядка и равенства.

Место.

Время.

Положение.

Обладание.

Действие.

Категории сами по себе ничего не утверждают, это делают высказывания («ре

чи»):

SaP — общеутвердительные;

SiP — частноутвердительные;

SeP — общеотрицательные;

SoP — частноотрицательные.

Несколько силлогических высказываний можно объединять, используя фигуры

силлогизма и правила сочетания модусов (a, e, i. o), например: все люди смертны (MaP), Сократ человек (SaM), следовательно, Сократ смертен (SaP).

Существуют два метода познания: дедукция и индукция. Индукция (наведение) идёт от частному, единичному, к общему, при этом не даёт 100% гарантии, поэтому можно индуцировать только из самоочевидных вещей. Дедукция идёт от общего к частному, но проблема заключается в нахождении общего.

Причины делятся на:

материальные, из чего;

формальные, что;

движущие, отчего;

целевая, зачем.

записано 19.04.13

Онтология. Аристотель отличает возможность («потенцию») от действительности («акта»), потенциальная сила это δύναμις, действительная — ἐνέργεια. Цветок толь ко тогда цветок, когда он пророк, семя — это всего лишь потенциальный цветок; топор только тогда топор, когда он рубит, когда он лежит в шкафу, он только потенциальный топор.

Материя, по Аристотелю, не порождает форму, это лишь потенция, ограниченная формой. Всякое изменение есть переход из состояния потенциального в действитель ное, а реальность есть актуализация формы. Аристотель доказывает, что действитель ность больше возможности, так как для реализации возможности должна существо вать некая действительность, которая даст толчок. Возможность, как некоторая сила, для того, чтобы стать актуальной, должна предполагать существование объективно цели, формы. Без формы не будет реализации, а значит не будет и возможности, например, медный шар не может появиться, если не обозначена его шарообразная форма — любые качества есть цель для возможности.

Мир Аристотеля биполярен. Верхний полюс — это Бог, форма форм, чистый разум; нижний полюс — материя, чистая возможность. В мире природы же происходит реализация форм сверху из материи снизу.

Акт постижения реальности — некая деятельность, в которой нет потенциально сти. Мышление есть высшая деятельность.

То, что реализуется в мире природы, уже задумано Богом, любая реальность не представляет ничего нового, потому что всё уже задумано в «форме форм». Поэтому Аристотель вводит понятия теологии — науки о Боге. Физика изучает, в отличие от теологии, мир природы, а именно три субстанции:

вещи, существа;

неразрушаемые;

духовные (божества).

Божества не имеют переходов из потенциального в действительное, посколь ку они не движутся, но при этом Аристотель отличает перемещение и деятельность: покоящееся существо продолжает деятельность, как например, мыслящий человек. Кстати, человек только тогда человек, когда он мыслит, так же, как и топор — топор, когда он рубит. Покой, но не отсутствие деятельности, есть совершенное состоя ние. Поэтому Бог неподвижен, но при этом является перводвигателем, приводящим в движение всё остальное.

Физика. Мир Аристотеля вечен, так как вечно существует божество и вечно суще ствует материя. Бог, в отличие от Платона, мир не создаёт.

Мир делится на подлунный, в котором происходят все изменения между че тырьмя элементами Эмпедокла, и надлунный, в котором находятся неразрушимые тела, состоящие пятого элемента — эфира. Прямолинейное движение не вечно, а вечно только круговое, по кругу вокруг Земли обращаются планеты.

Аристотель полагает, что математика не может описать движение, так как объ екты в ней статичны, к тому же в математике возможна потенциальная бесконеч ность, которую невозможно актуализовать. Вводится понятие континуума — некой непрерывной среды, которая может делиться до бесконечности. Движение возможно только в континууме.

Атомистику Демокрита Аристотель не принял, атомы не имеют частей, поэтому они не могут объяснить движение в потенциально бесконечно делимом пространстве. Движение в пустоте вообще невозможно, так как в случае отсутствия среды превра щение из потенциального в действительное будет мгновенным. «Природа не терпит пустоты» — эта фраза выражает, что мир есть континуум. Движение происходит за счёт силы, если нет среды, то нет и силы.

По Аристотелю, все процессы имеют некоторое завершение. Растение сформи ровалось, достигнув своей естественной цели, предела роста. Это возможно, пото му что мир — система, в которой даже навоз выполняет свою функцию. Каждое тело имеет естественное место, так например камень летит вниз, потому что он состоит из земли, место которой в центре, а место огня, напротив, на периферии. Падение камня вниз есть естественное движение, а все неестественные движения оканчиваются естественными. Отметим, что в Древней Греции не ставили эксперименты не столько из-за технических ограничений, сколько из неприемлимости неестественного влияния на мир. Считалось, что Вселенная похожа на поэтическое произведение, в котором всё взаимосвязано. Система кровообращения напоминает систему ирригации, пото му что у неё есть разумное обоснование, как у поэзии. Такой взгляд на мир называется телеологизмом.

Человек. Аристотель считается одним из создателей эмпирической психологии.

«Человек — животное политическое» (греч. ζωˆον πολιτικόν), находящееся на третьем уровне существ разумных, более сложных, чем растения и животные.

Разум человека можно разделить на две части: пассивную, созерцающую реаль ность и мыслящую божественные формы, и активную, мыслящую формы и понима ющую. Пассивный разум пользуется результатами активного. У Бога разум всегда

активный и действует, в отличие от человеческого, беспрерывно. записано 26.04.13

Этика. Аристотель говорит, что существуют внешние блага: власть, богатство, слава, но самые главные блага — душевные, так как их нельзя отобрать. Душа состоит из двух отделов, разумного и неразумного, нрава (греч. ηθος). Это доказывается тем, что человек не может научиться добродетели только по книгам.

Добродетель делится на две половины для каждой части души. От природы человек не имеет нравственной добродетели, и для её приобретения нужно жела ние. Поступки, воспитывающие нравственную добродетель, должны совершаться сознательно, рассудительно. По Аристотелю, добродетель — это середина между из лишеством и недостатком, как например мужество лучше безрассудной храбрости или трусости, а щедрость лучше мотовства и скупости.

Аристотель критикует Сократа за концепцию «случайного нанесения вреда», вреда по незнанию, так как незнание и является в этом случае виной. По его мнению, если человек ленив, то он и не будет ни мужественным, ни щедрым, поскольку не по знает отличия между добром и злом.

Все люди стремятся к счастью, которое возможно только при становлении добродетельным. Гедонисты трудятся ради развлечений, Аристотель же считал раз влечения занятием либо для детей, либо для отдыха, который не может и не должен быть целью. Тратить ум на зарабатывание денег для развлечений означает тратить его впустую, созерцательная жизнь же выше общественной. При этом Аристотель признаёт, что без нравственной деятельности не может быть полноценной умственная. Добродетельная жизнь не доставляет удовольствия, поэтому важную роль должно играть общество, которая не должно сбивать человека с правильного пути.

Социальная философия. Общество зиждется на общении на трёх уровнях:

семья;

община;

полис, государство.

Аристотель считает семью основой общества и государства, в отличие от Пла тона, который исключал её для руководителей. Аристотель проводит параллели между общественными отношениями и семейными, так например, царская власть похожа на отношения между родителями и детьми, хозяевами и рабами; республика подобна браку.

Цель государства заключается в создании условий для жизни, способствующих становлению людей добродетельными. Так как человек существо политическое, то без полиса (общества) человек становится неполноценным.

Аристотель делит государства на два типа: заботящиеся обо всём обществе и заботящиеся только о себе:

Забота обо всём обществе | Забота только о себе | |

Один правитель Правит меньшинство Правит большинство | монархия аристократия республика | тирания олигархия охлократия |

Экономику Аристотель отделяет от хрематистики, науки об обогащении, которую он считал неправильной вещью, так как в деньгах нет разумного предела, что приводит

к дурной бесконечности. записано

03.05.13

Поздняя античность

Стоицизм

Стоицизм возник в ту эпоху, когда философия стала рассматриваться как наука, которая должна дать путь к счастью. Основал движение финикийский торговец Зенон из Китиона после прочтения «Воспоминаний о Сократе» и дальнейшего обучения у киников. Он основал собственную школу «цветной портик» (греч. στοά ποικίλη).

Различаются три периода стоицизма:

древний, IV–III века до нашей эры, Зенон, Клеанр, Хриссипп;

средний, II–I века до нашей эры, Панетий, Посидоний, организовываются массовые учебные заведения, появляются энциклопедисты, а сама философия сближается с платонизмом;

новый, римский период, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Цицерон; Учение стоиков строго делилось на три части:

логику, учение о познании, «скорлупу»;

физику, учение о мире, «белок»;

этику, учение о том, как надо жить, «желток».

Согласно Зенону, от человека практически ничего в мире не зависит. Миром правит фатум, рок, который мы не в силе изменить, которому человек либо пытается противиться, либо принимает его.

С точки зрения стоиков, существуют только тела, объекты или субъекты дей ствия. Существуют они не хаотически, а упорядоченно, так как эти телом образовались в результате действия «пневмы» (греч. πνεὐμα) — первоначала, образовавшего мир и управляющего им. По сути, пневма есть Бог, а стоики придерживаются взглядов пантеизма — всё есть Бог, и монизма (единоначалия).

Так как Бог разумен, то божественным провидением всё делается к лучшему, та ким образом стоики разделяют телеологизм. Они полагали, что у всего есть «логос» — программа, управляющая процессами роста и другими подобными вещами.

Бог постоянно регулирует все процессы, у него есть промысел Божий. Человек при этом никак не может подчинить законы своим желаниям, в этом смысле стоики — фаталисты.

Логика стоиков — учение о речах. От их записей берёт начало теория знаков. Так как всё темно, то человек всё познаёт через ощущения (сенсуализм). Стоики подчёркивали активность ощущения, пневма прощупывает окружающую реальность. Критерий истинности ощущения — его здоровье. Если восприятию можно доверять, оно называется схватывающим. Ум, делающий на основе ощущений общие понятия, абстракции, при рождении человека есть «чистый лист» (лат. tabula rassa), хотя в душе человек стремится к счастью.

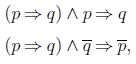

Основным объектом логики стало исчисление высказываний, которые делятся на простые и сложные, встречаются и законы современной логики:

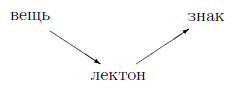

термины «конъюнкция», «дизъюнкция», «импликация». В теорию знаков была внесена третья сущность — смысл, или лектон (греч. λεκτον) как умопостигаемое связующее звено между вещью и знаком (телами):

Этика стоиков утверждала, что идеальный мудрец (т. е. счастливый человек) — тот, кто всегда опирается на разум, потому что это природа человека; аффекты мешают нам поступать разумно. Наиболее хорошим состоянием с точки зрения стоиков является бесстрастие. Поскольку всё есть фатум, то в нашей власти есть только правильное отношение к событиям: как Бог наделяет благами, проявляя разумное отношение, так и человек должен наделять благами других. Большое вни мание уделялось этике долга: разумный человек осознает свой долг перед обществом, поэтому он заботится о близких и всеобщем благе.

Стоики подчёркивали независимость этики от этноса, говоря о человечестве в целом, что сильно отличалось от философии Аристотеля, обосновывавшего рабство - превосходством греков над варварами. записано

10.05.13